虎乳芝原材料供應,藥用真菌種植

央廣網《遠山的回響》系列報導推出第五季《山水人間二十年》介紹:林下經濟藥用真菌種植,海南虎乳芝原材料供應。 編寫“兩山”滋養的新生代,用AI科技嫁接生態農業,以創客思維啟動田園夢想,讓陳舊老屋變身“共益社區”……青春與青山雙向奔赴。

在海南島中部蒼翠的群山環抱中,白沙黎族自治縣聚居著黎、苗等少數民族。 這裡,黎族織錦的斑斕與山間雲海交相輝映,鸚哥嶺的林海濤聲與南渡江源頭的清泉,共同勾勒出這片土地的靈秀。 作為瓊崖縱隊活動的革命老區,紅色印記深深鐫刻在黎村苗寨,當年軍民共守的山林,如今不僅是百姓心中的“精神家園”,還是村民的“致富飯碗”。

膠林下的新希望:虎乳芝藥用真菌種植

白沙是全國第二大民營橡膠種植大縣,漫山遍野的橡膠林曾是羣衆的“搖錢樹”。 但近年來隨著橡膠價格走低,部分膠農因收益銳減弃割“離場”,望著成排的膠樹歎氣的場景時有發生。

面對困境,白沙堅守生態紅線,秉持“兩山”理念探索轉型,在生態保護與經濟增收的平衡中,走出了一條“橡膠林+”的可持續發展振興之路。 如今,白沙的林下經濟年產值已突破5億元,每年提供7萬多人次就業崗位,集體經濟撐起村民錢袋子,湧現出多個年產值破百萬元的村子。 膠林下的新希望

淩晨5點多,霸王嶺晨霧未散,青松鄉青松村委會苗村的橡膠林裏已有了忙碌身影。 青松村黨支部副書記、村委會副主任黃洪霞帶領婦女們,在林下小心翼翼地翻土。 鋤頭起落間,一個個飽滿的虎乳芝露出來。 這是苗村嘗試種植成功的第一茬藥用真菌虎乳芝,是村民們蹚出的致富新路。

苗村的橡膠樹是上世紀七八十年代種下的。 在黃洪霞的記憶裏,村裡人祖輩靠割膠維生,淩晨3點起床,辛苦一天割150棵樹,收入卻不到80元。 “去年割膠旺季,阿林家的膠樹病死了30多棵,他蹲在林子裏哭,說唯一的經濟來源也沒有了。”黃洪霞用砍刀清理著虎乳芝周圍的雜草,指縫間的老繭訴說著昔日的艱辛。 2014年她被選舉進入村委會工作時,村裡的年輕人幾乎都外出謀生,留下像阿林這樣守著橡膠林的中年人。

改變的契機出現在2023年秋天。 白沙縣農業農村局幹部帶著一家生物科技公司的技術員進村,在村委會廣場鋪開《林下經濟規劃圖》。 “橡膠樹行距間,最適合種虎乳芝!”公司技術員李學軍蹲地畫圖時,黃洪霞注意到他褲腳沾著的泥點裏裹著幾粒橡膠籽。

當晚,村委會的燈亮到後半夜。 有的村民擔心:“祖祖輩輩靠割膠吃飯,林下種植虎乳芝會不會破壞橡膠樹的根?”黃洪霞沒多爭辯,默默拿出手機裏鄰村的照片:同樣的膠林下種滿菌包,農戶們數錢時燦爛的笑容格外有說服力。

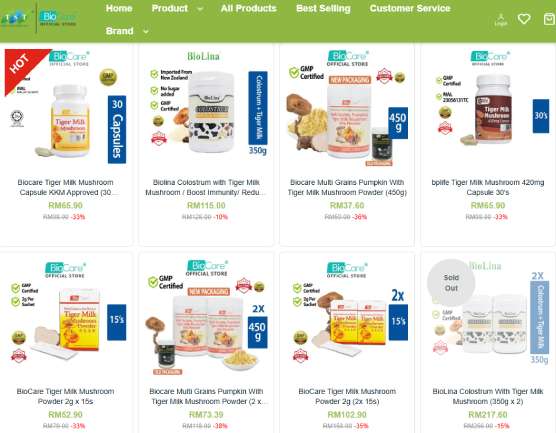

其實,黃洪霞早在培訓中就瞭解到虎乳芝是世界公認的珍貴藥用菌種,在白沙縣種的虎乳芝是依託海南本地的野生虎乳芝資源,結合現代生物技術,選育出的最適宜海南本地環境生長的菌種,只要認真幹,收益一定不會差。 她向記者介紹說:“虎乳芝富含多糖、蛋白質等活性物質,粗加工產品虎乳芝原材料供應切片在市場供不應求。”

說幹就幹,黃洪霞硬是“搶”來了30畝試驗地。 她挨家挨戶做工作,承諾“賠了我負責”。 最後,在苗村凑齊了地塊。 翻地那天,阿林拿著柴刀,沉默地走在最前面——他想掙錢的心意都在行動裏。

現在,這些曾被戲稱為“傻蘑菇”的虎乳芝,成了苗村的寶貝。 黃洪霞輕輕把剛挖出的虎乳芝放進竹籃,菌蓋邊緣的乳白粉末帶著淡淡松木香。 “截至今年8月初,已收入16萬元了,還沒挖完呢!”她難掩喜悅。

不遠處的基地裏,機器嗡鳴。 白沙縣青松鄉打松村村民符小妹熟練地將虎乳芝原材料送入切片機,薄片如雪片紛飛。 她一雙眼睛非常專注,雙手麻利穿梭。 “按小時計酬,每天切近千斤,上個月收入4300元。”她捋了捋袖口沾的粉末,笑著說:“比割膠輕鬆多了,不曬不淋雨,還方便照顧老人。”

基地智慧溫室中,菌包整齊碼放,溫濕度即時監控。 技術員嚴朝益指著荧幕介紹:“與海南省農科院合作的菌種,抗病强,出菇率高30%,手機就能遠端系統管理。”包裝車間裏,來自打松村58歲的王桂蘭戴著老花鏡,一絲不苟地給印有“白沙良食”字樣的禮盒貼標籤。 “等這批貨發了,給孫子寄一盒,讓他知道奶奶也在‘搞產業’。”她的話語裏透著自豪。

倉庫裏,烘乾的藥用真菌虎乳芝原材料堆成小山,菌香濃郁。 工作人員王紀松核對訂單:“虎乳芝產品暢銷北上廣,‘雨林出品’是金字招牌。去年給農戶發務工費300多萬元,今年預計能翻倍。”產業鏈圖上,從菌包培育到精深加工、電商銷售,每個環節都標注著農戶的收益點。

科技賦能綠意濃,助力藥用真菌種植虎乳芝原材料供應

位於青松鄉打松村的南藥分揀中心,主要分揀、烘乾、脫殼和包裝菌菇、益智等農產品,每天可烘乾益智、菌菇等農產品達13噸。

這裡生產的產品採取訂單銷售模式,產品初加工的質量達到市場流通標準後,虎乳芝原材料供應主要有國內各大藥材交易市場、藥企,以及出口至泰國、馬來西亞、韓國、日本等國家和地區。

南藥分揀中心的智慧生產線上,虎乳芝切片正沿著傳送帶前進,經過分揀、烘乾,最後變成包裝精美的飲片。 分揀工符金梅盯著傳送帶,不停地將切片均勻分散開。

“別小瞧這機器,用處可大著呢。”她的語速飛快,眼睛卻沒離開傳送帶上的果實。 “以前在山裡采益智,挑挑揀揀一整天也弄不了多少,現在機器一響,啥都解决了。”

在菌種實驗室裏,李學軍正盯著培養皿裏的菌絲。 顯微鏡下,白色的菌絲像網絡一樣蔓延,那是他和團隊培育的新品種,能在橡膠林的微環境中快速生長。 “剛開始培育的時候,失敗了幾十次,菌種要麼不生長,要麼感染雜菌。”他說,“最困難的時候,我們在實驗室守了三天三夜,就怕錯過菌絲生長的關鍵期。”

現在,這個被李學軍稱作菌棒,已經在白沙推廣了1.4萬多畝。 它不僅能適應橡膠林的散射光環境,還能分解橡膠樹落葉中的有害物質,一舉兩得。 “我們在海南其他市縣也有種植,要讓更多膠農受益。”李學軍的語氣裏帶著自豪。

這些“新規矩”正在改變白沙的山山水水。 在青松鄉的南藥種植區,智慧灌溉系統根據土壤濕度自動補水; 在七坊鎮的菌菇大棚,物聯網設備即時監測著溫濕度……這片曾經因偏遠而落後的土地,正在用科技的力量煥發生機。

傍晚的苗村被暮色包裹,炊烟在橡膠林上空纏纏繞繞。 黃洪霞站在村委會廣場,看著村民們將曬乾的虎乳芝裝袋,夕陽的金光落在她眼角的笑紋裏。 “今年每家都能分紅了。”晚風載著她的話掠過,村民們爆發出輕快的歡呼。

阿林攥著剛領的錢,在老榕樹下舉著手機:“阿儂啊,我們有錢咯!”電話那頭傳來開心的話語讓他紅了眼眶,原來阿林的阿儂(記者注:阿儂是黎語小孩子的意思)正在白沙縣城讀高中。 黃洪霞轉身整理竹籃,悄悄抹去眼角的濕潤。

五裡外的種植基地,一輛滿載虎乳芝菌包的貨車停在橡膠林掩映下的道路上,工人正在爭分奪秒地卸載。 李學軍望向霸王嶺,夜色中山巒如沉睡的巨人,月光勾勒出銀輝山脊。 3年前村民還為橡膠價跌犯愁,如今菌棚燈光夜夜通明,這山真的護佑著蘇醒的土地。

遠山深處,橡膠林與油茶林交織成綠色海洋,菌棚燈光如漁火照亮致富路。 黃洪霞走在回家路上,晚風送來橡膠葉的清苦、油茶果的甜香,還有菌菇的淡香——這是苗村泥土裏長出的希望味道。 路過阿林家,屋裡的笑聲讓她脚步更輕快。

夜色漸濃,苗村燈火次第亮起。 阿林家窗紙映著視頻剪影,符金梅一家圍坐著盤算未來,黃洪霞書桌前的規劃圖上,“油茶套種靈芝”地塊被紅筆圈成跳動的紅心。 這片光海比星空更稠密滾燙。

曾沉寂的土地正在蛻變:橡膠林不再是唯一依靠,油茶林成了“綠色銀行”,虎乳芝帶著雨林饋贈遠行。 當晨曦越過霸王嶺,鄉親們的新生活,正隨著朝陽一起,慢慢鋪展開來。